「说谍」1940年9月,陈布雷指挥重庆代表与日本特务头子和谈

1940年,抗日战争进入到了最为艰难困苦的局面,对方来说,僵持阶段都显得更为难熬,双方的国力都在飞速的消耗,双方又都想在为自己争取最大的利益前提下,体面的结束在中国的战争。

尤其是日本政府,在中国陷入了战争的泥潭,国力和资源频频告急,在“南进”夺取东南亚资源还是“北进”攻占苏联的西伯利亚地区,已经是两者选其一,必定要走的棋子了。但两线作战,却是日本政府,大本营内部最犯怵的难题。结束在中国的用兵,当然成了最好的选择。日本侵略者开始不断的放出政治诱降空气,针对重庆政府,针对国民党高层中的实权人物。而蒋介石也开始试探的派出了几路人马,在香港这个当时还中立的地区与日本方面接触。日本则针对性的派出了不同特务机关的首脑,开始秘密谈判。

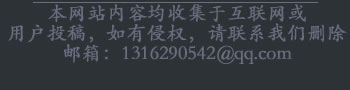

张季鸾

其中,当时著名的新闻人,以独立思想“不党、不卖、不私、不盲”著称的,又熟稔日本社会的张季鸾成为双方都信任的一路代表,由陈布雷直接布置,在香港与日本间谍头子之一和知鹰二进行了接触。

而在日本方面,由于派系的纷争,其几路谈判代表,也都各有主张,各怀鬼胎。倾轧不止。如军统的张治平、“宋子良”与铃木卓尔、今井武夫的谈判,和知鹰二和其并不同主张,也在暗中角力,试图通过自己的密谈,达成目的。

事实上,和知鹰二多年来也一直负有找寻与中国方面高层或者割据势力融合的任务。九一八事变后,和知鹰二的主要任务是联络胡汉民、陈济棠、李宗仁等“西南派”反蒋。即现在史料中所谓‘兰工作’。

西北军著名将领,蒋介石密使萧振瀛将军

1938年,日军进攻武汉前后,和知鹰二的任务转为在香港和蒋介石直接指挥的萧振瀛谈判,当时便与张季鸾相识。但是,和知与板垣征四郎等不同,主张抛弃汪精卫,专以代表国民党“中央”的蒋介石为谈判对象。他对张治平与铃木、今井之间的谈判,不仅不支持,而且“立于竞争、暗斗之地位”,“曾力予破坏”。

1940年春,今井武夫第一次到港活动,和知即致电他的中国助手何以之,嘱其设法向中方揭破:“今井来意为蒋汪合流,实际为汪奔走,故亟应破坏之。”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月25日)

夏文运,化名何以之、何益之,何毅之

何以之,又叫何益之、何毅之,但这些都是化名。他表面为和知鹰二工作,实际是李宗仁的心腹,他就是我认为电视剧《伪装者》明楼的主要原型人物之一,夏文运(李宗仁直接掌握的密线特工)。

1940年7月,和知鹰二在澳门重逢了张季鸾。

1940年8月17日,和知回东京向陆军省官员报告,声称“本官之工作根本不提和平条件,重点放置于兴之所至之打听。”“蒋中正之意在于希望日华彻底合作,不拟苟合。”(《石井备忘录》,转引自《对中俄政略之策定》,第47页)

8月29日,和知在澳门会见时在香港的重庆特工王季文,要求王转告孔祥熙的秘书盛昇颐(盛宣怀之七子),请其促进宋子良工作,但是,却意外地得到盛某告知:“宋子良所进行之工作,那是一桩谋略。”(《石井备忘录》,转引自《对中俄政略之策定》,第47页)

9月1日,和知向张季鸾打听“真相”,告以所知,张季鸾感到震惊之余,认定“铃木活动,彻底为捏造之故事”。(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》)

1940年9月2日。和知鹰二向张季鸾通报情况,时间不明。但8月30日和知鹰二尚在广州,与张季鸾谈话时间推测应在9月1日。谈话中,和知向张季鸾透露,东京方面对板垣领导的“和平”工作本已失去信任:东条英机陆相怀疑,外相松冈洋右也怀疑,只同意板垣等办至9月底,“若届时不成,决由政府自办”。(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月7日)

因此,张季鸾暗示和知鹰二,将此事向东京报告,借以“促成板垣之崩溃,使敌人内部发生重大争吵”。张季鸾估计:“该板垣把戏一旦揭穿,定会发生重大责任问题,而敌人之乱,即我之利也。”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月2日)

板垣征四郎

9月3日,张致函陈布雷,告以即将向外界“放出消息”,说“委员长震怒,正彻查其事”,“如是则敌人自知失败而板垣倒矣”。(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月12日,前文所叙推断实应为9月3日)

和知鹰二在与张季鸾谈话中,曾向张故示宽大:如中日双方停战言和,“东京只主张内蒙暂驻少数兵,其他无大问题”。张答以“中国是不许任何地方驻兵,不许任何地方特殊化的”。对和知所称中日谈判今后将由东京“收回自办,另作准备”,张季鸾表示:“如作准备,须彻底觉悟,重新检讨,简单一句话,必须互相承认为绝对平等的独立国家,凡不合此义者,概不必来尝试。”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月2日)

张季鸾通过铃木和张治平之间的谈判“故事”,认定日方“愚昧凌乱”、“荒唐幼稚”,程度太差,“证明去中日可以谈话之程度甚为辽远”,“可决其今后无大的作为”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月2日)

诺门坎战役苏军缴获日军头盔

因此,他不准备与和知鹰二发展进一步的关系。张通过何以之转告和知鹰二,“不必奔走,更不必找我见面”。当时,张季鸾听说,日本陆军正在力主与苏联订立互不侵犯条约,因此又嘱咐何以之劝告和知鹰二:“决不可对苏联乐观。苏联之事,中国知道的多,苏联对中国,近来也很好,个中消息虽不能多谈,总之苏联对日本,可说是无丝毫好意。”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月7日)

9月4日,和知鹰二离港返东京,但临行前自称当于15日返回华南,行前表示:“板垣始终不脱蒋汪合流之主张,故必须撇开板垣。”张季鸾不愿与和知作泛泛空谈,托何以之电告和知:“不是日政府诚意委托不必再来;不是日本诚意改变对华政策,诚意谋真正之和平,则不可接受委托。要之与弟何时见面并不关重要,日政府苟无真正觉悟,见我何用!”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月6日午前)

当时,日军正在准备进军南洋,抢夺英、法在当地的利益。张季鸾估计,日方“因南进不能决策甚为焦躁,板垣等又闹此大笑话。和某归后,敌人内部,将呈鼎沸之态。”(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月6日午前)

9月6日,张季鸾致函陈布雷,建议对日方采取“攻心为上”策略。他估计,板垣、铃木工作失败之后,日本内阁必将另起炉灶,重新确定与中国的谈判路线,因此,通过陈布雷向蒋介石请示:是否可以以“私人观察”身份向日方提出三项基本要求,即日军自中国完全撤兵,完全交还占领地,自动废止不平等条约?(《炽章(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月6日午前)

张季鸾分析,当时日方急于与中国议和的原因,主要有两方面:

1.为了进军南洋。他说:“敌对南洋,势在必取,即荷印亦在所必争,故港、越、新加坡、荷印是一串的问题,一动作就是大事情。若只拿安南,不成一局势也。因此海军坚持非结束对华战争不能南进。”

2.摆脱在中国的尴尬局面。张季鸾称:日军在中国的部队,共69个师团,约计在130万人以上;每日军费由2000万元到3000万元。最近半年,日军几乎毫无动作,今后的作战计划也无法确定。“劳师糜饷,毫无效果,而同时眼看一年或等不到一年之后将失去南进机会,此其所以不得不焦躁也。”

9月7日,张季鸾致函陈布雷,请示下一步谈判方针,函称:综观大势,委员长对于全局之判断,皆完全符合,弟深致敬佩。现观敌方殆有逐渐就范之可能,其酝酿应需一两月之时间,故十月、十一两月恐为重要时期,现拟得和某来电,再知悉最新敌情之后,即先回重庆。然若彼竟南来,当与一见。总之,现时为适于宣传之时期,倘蒙指示机宜,不胜厚幸。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月7日)

太平洋战争爆发后,日军进攻新加坡一景

和知鹰二曾告诉张季鸾,日军大本营和日本内阁准备由少数人组成“委员团”,专门负责对华谈判,因此,张季鸾询问:“万一敌方此次更派高级人员一同前来求见时,应如何处理?”他表示:“弟现时之个人意见在拟拒见他人,以贯彻私人谈话性质之立场。”(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月7日)

在重庆,军统局开始审查张治平在港与日和谈情况(即日方板垣征四郎派系处号称拥有重庆政府与日密谋和谈的正式委任书,以此做政治要挟)的同时,陈布雷也致函张季鸾,要求他向日方“索要伪件”,以便查清所谓张群“证明书”、蒋介石委任状及亲笔函的真相。张季鸾感到为难,回函称:“板垣尚倾信伪件,正期待其进行。若果正面索取,反恐困难,且使敌人感觉,弟之地位太涉于机密也。”(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月10日)

但张依然再托何以之致电和知鹰二,声称“张群因无端被人出卖,非常愤慨,托索证件以便彻查。同时附告,张群疑为日方捏造,或为汪派作祟。愿查明真相”。张季鸾相信和知鹰二能办妥此事,携件南来;同时也相信“经此一电,亦可使南京敌酋恍然于一场故事之为捏造矣”。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月11日)

蒋介石结拜兄弟,终生幕僚,国民党元老张群

张季鸾曾得到两件情报:

1.周佛海鉴定铃木卓尔得到的蒋介石所书“委任状”及“亲笔函”后,指出其均为伪造,板垣征四郎甚为慌急。

2.1939年板垣任陆相时,日军为试探苏联态度,进攻诺门坎,如苏联不抵抗,即调大部关东军入关。当时曾由板垣奏明天皇,天皇询问计划可靠否?板垣答云可靠。不料日军大败,转而调关内作战部队赴援。事后,关东军及参谋部有关人员一律免职。板垣本来也应该免职,派来中国,是让他“带罪图功”。“桐工作”出现问题,板垣更为慌恐。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月17日)

基于上述情报,张季鸾对板垣的倒台颇具信心。

诺门坎战役中日军战俘

和知鹰二于9月4日返回日本后,曾电告何以之,已向东条英机发出长文,拟在福冈与东条派来的人员见面,或直接赴东京报告。不久即发电称:东条英机“令彼负责进行”。但是,其后,又发电称,9月10日在福冈与东京派来的要员会晤,偕飞南京,协商结果,以和知与板垣为核心,办理此事。和知鹰二称:将于9月15日或16日再飞东京,处理铃木等失败的善后事宜,同时取得东京正式委托,再飞南京,然后南下香港。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月17日)

和知鹰二年轻时期

和知确曾按张季鸾要求向日本军方揭发“桐工作”的问题。

9月12日,臼井茂树就曾在向参谋本部有关人员报告时说:“据和知少将所调查探知,桐工作系香港蓝衣社之谋略,只是使用宋子良而已。”“谅蒋中正不会见板垣中将,板、蒋会议无法解决一切问题。蒋中正不至于发亲函,所谓蒋之亲函是冒牌货。”(《石井备忘录》,转引自《对中俄政略之策定》,第46页)

但是,日方不肯也不愿意相信和知所报,而宁愿相信中国有不同“路线”。

9月20日,和知鹰二致电何以之:下记最近之情况,有告知之必要:子良近对铃木言,彼将为治疗疾病出洋外游,中日和平交涉,急速需要结束。又谓宜昌方面,一周内当有人到达可能云云,暗示张岳军有出来之可能,表示恋恋不忘之意。日方为使促进正式交涉之实现,当期望中国路线之统一。又有人谓,蒋先生不肯使子良工作中断,子良背后,有特务人员控制,蒋先生不能使其中止等云。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月20日下午)

和知鹰二要求何以之转告张季鸾:最好能命宋子良出洋外游,然后日方正式向中方提出谈判要求,而由东京负责进行。和知很着急,函称:“子良何时出国,祈速赐知为要!”(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月23日下午)

张季鸾本已判断张治平、铃木之间的谈判是“把戏”,现在日方却又提出新材料,说明宋子良和铃木之间仍在联系,这使张季鸾感到迷惑。他决定不再参与中日秘密谈判。

9月21日,张季鸾要求何以之用明码电文告诉和知,张季鸾日内离港;同时另用密码告知:铃木假把戏我早已一再告之,何以尚如是纠缠?且对我方内部之观察,饱含污蔑之意,是证明对方不足与谈。中国本决无路线问题,我政府从未委托过人,我亦从未受过委托,只因你们来找我,我为个人友谊之计来此。今乃认中国有多少路线,是等于认定我为路线之一。我现在声明,此路线取消,我不复过问,将来纵有正式交涉,亦勿找我。我之为人,本极恶麻烦之事。今如此麻烦,我厌恶已极,故决计脱离此问题。望彼告板垣,我已自己取消,不愿过问矣。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月21日晨。小注:该原函未署名)

宋子良是否和铃木确有联系呢?张季鸾不能判断。他将这一问题交给陈布雷。

9月21日,张季鸾致函陈布雷,陈述五条意见:

1.观和知电文,“足知敌方有轻蔑、操纵之意”,但宋子良君是否对铃木确有此表示,本人没有“判断真伪之力,因而不能作有力之反驳”。

2.今井、铃木的失败,在敌方内部是“绝大问题”,南京敌人明知是假,尚欲“挣扎蒙混”,板垣负责与中国谈判,原以九月底为限,本人“声明不管,更足以打击之”。

3.南京敌人的和平攻势彻底失败之后,日本只有两条路可走:一为再变和平攻势为军事攻势,一为由东京发起,正式媾和。此问题日方如何选择,在不远期间便可明了。

4.敌军人本是一丘之貉,但和知有一点特殊,即不仅与“勾汪”工作无关,而且在敌人内部以“反汪”得名,因此可以判断,如东京正式与中国交涉,必派和知奔走,因此,和知此线索仍应保留。

5.观察最近情形,我方内部不能不承认“发生毛病”,“当假委任状、假信问题发生之后,何以宋子良君以行将出洋之身,而尚与铃木作私人接触?”他严肃表示:“此真为不能想象之事!”(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月21日晨)

此外,他还列举了其他一些和日方秘密联系的严重事例,要求陈布雷将上述情况呈报蒋介石。

9月23日,张季鸾再次致函陈布雷,说明“自前日向彼方通告不管之后,觉心神为之一舒。盖国家与领袖受敌轻侮,只有如此断然表示,为昭雪轻侮之道。”(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月23日下午)

张季鸾虽已向日方表示“不管”,但是,他仍然对中日谈判存有希望。

9月23日,张季鸾致函陈布雷云:“对今后看法,弟微有不同。弟以为判断局势之第一关键,在看是否以敌大本营之名义来开正式交涉,果来交涉,即当认定其有若干诚意。”“盖既来交涉,则为承认是国家与国家间之正式议和,一也,汪奸当然取消,二也。”此前,陈布雷认为,日军进攻安南,中国的对外联络线受到威胁,说明日方没有议和诚意。对此,张季鸾表示:“安南问题,当然有威胁我方之恶意,然不能因此之故,即断定敌人不企图正式议和。”他说:“和战本为同一问题之两面,中日现在战争之中,而又并无和的头绪,在我方似不必过于重视其另辟一新战场之企图,即藉以判断其政策如何。”他表示:自己的“工作目的”在于执行一种试验,即“敌人宣传愿与我政府议和之是真是伪”。他认为,此点关系中国今后半年乃至一年间之“一切抗建工作”。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月23日下午)

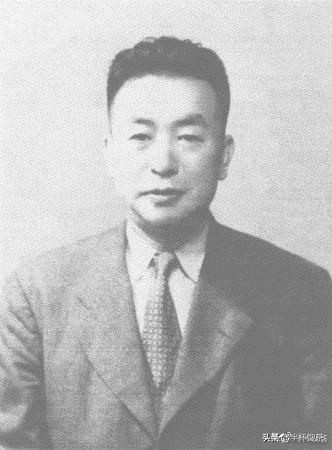

蒋介石文胆陈布雷

陈布雷反对张季鸾对“和谈”的幻想,要求张季鸾结束在香港的工作,尽早回渝。

9月24日,张季鸾复函陈布雷:取消前函所述意见,自即日起,对外对内均脱离此问题,不再报告和知传来的敌情;所保管之“港币小款”,亦不再负保管之责;将向中航公司订票,尽早动身。(《炽(张季鸾)致陈布雷函》,1940年9月24日)

宋子良以蒋介石、宋美龄、宋子文的“至亲”身份擅自与日方谈判,张季鸾对此深为不满。正当此际,一件关于宋子良谈话的新情报帮助张季鸾作出了判断。(未完待续)

本文作者:半杯馊茶(今日头条)

原文链接:http://www.toutiao.com/a6699423249119314439/

声明:本次转载非商业用途,每篇文章都注明有明确的作者和来源;仅用于个人学习、研究,如有需要请联系页底邮箱